【13回】潤滑剤と粘度

レオロジーが私たちの生活や社会・産業にどのように関わっているか、それを身近な題材から見ていく本コラムですが、今回は「潤滑」について取り上げてみます。

潤滑というと、”人間関係の潤滑剤”という言い方がすぐに思い浮かぶのではないでしょうか?

人と人との間柄をぎくしゃくさせず、スムーズな関係を築く道具・材料が潤滑剤ですが、レオロジーで言うところの潤滑も、まさにそうした性質を表すためのものです。

では、少し詳しく見ていきましょう。

雪崩が起きるメカニズムーー摩擦の威力

潤滑とは面同士が接する2つの物体の、その面の動きを対象とする学問領域です

この時2つの面は、滑り、転がりなどの相対運動をします。

と、ちょっと専門的な話になる前に、潤滑(の前提)を理解するための例として雪崩を取り上げてみます。

今年(2007年)の日本は記録的な暖冬で、例年並に雪が降った地域では大掛かりな雪崩の発生が懸念されました。

一方、前年は記録的な豪雪でしたが、この時も雪崩への注意が呼びかけられました。

降雪回数の少ない暖冬と降雪量の多い厳冬では、起こりやすい雪崩の種類が違うのだそうです。

雪崩とは積もった雪が斜面を滑り落ちていく現象ですが、地面(積雪底面)を滑り面として起きるものを全層雪崩、滑り面が積もった雪の中にあり、その上にある雪が滑り落ちていくタイプを表層雪崩と言います。

種類は違っても、雪崩が起きる基本的なメカニズムは同じです。

そもそも、なぜ”雪崩が起きる前”は雪は滑り落ちないのでしょう。

簡単に言うと、重力の斜面方向の力(駆動力)とそこに留まろうとする力(支持力)のバランスが保たれているためです。

逆に言うと、駆動力が支持力を上回った時に雪崩が起こります。

今年のように温暖な冬の場合、地表面に融雪氷や雨が浸透しやすくなり滑り面を形成します。

つまり、滑り面とは支持力が非常に低い面のことであり、そして積雪を支える力=支持力の正体は、積雪底面と地表面との摩擦力であるのです。

突飛な仮定ですが、もし家屋の屋根表面の摩擦力を非常に小さくできれば、斜面の屋根に雪は積もらず(ただし降るそばから軒下にボトボト落ちるでしょうが)、大変な重労働である雪下ろしから開放されるかもしれません。

潤滑の研究とは、例えばそういうことなのです。

相対運動下にある物体の動きをコントロールする、より具体的に言えば、加わる力と摩擦力との関係、それに影響を及ぼす潤滑剤の作用、摩擦によって起こる摩耗の制御などを研究対象とします。

潤滑剤がないと、仕事ができない機械たち

さて、「潤滑」と称されてきたこの学問領域ですが、40年ほど前からトライボロジーという呼称も使われるようになってきました。

その指し示すところは潤滑とほとんど同じだそうですが、こうした新しい用語が導入された背景には工業生産体制の急激な進展??機械装置による自動化・高度化があります。

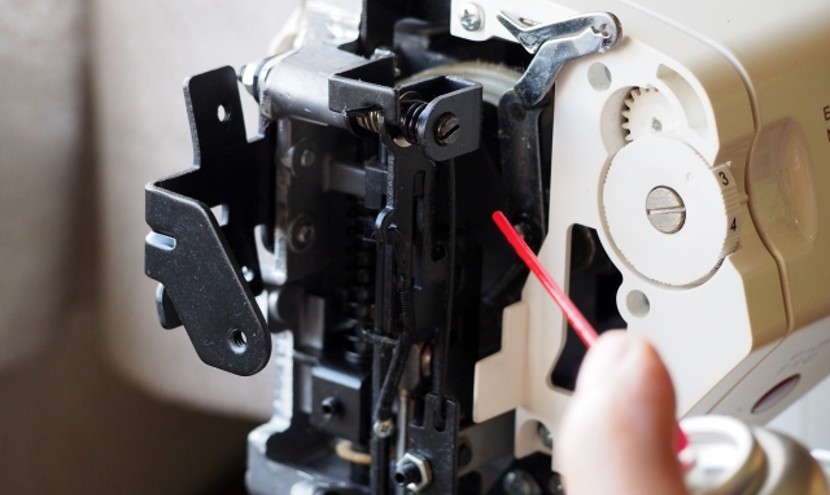

機械が人間と同じような作業をするためには、アクチュエータと呼ばれる可動部が必要。

このアクチュエータを動かすギヤや軸受け、シリンダ、ピストン等のエレメントも含め、これら部品の動きと摩擦、生じる摩耗や焼き付きなどを精密に制御することが求められているのだと言えます。

さて、摩擦を制御する主役の一つは間違いなく潤滑剤です。

この潤滑剤の性質が、機械装置に組み込まれるエレメントの性能に大きく影響しています。

最も分かりやすい例はエンジンのピストンでしょうか。

レシプロエンジンにおいて、ピストンはシリンダ内で直線往復運動を繰り返しています。

シリンダは燃焼室ですから、吸引した燃料ガスが漏れ出してはいけない。

ところが、ピストンの外径とシリンダの内径をほぼ同じに作ったのでは、ピストンは現実的には動きません。

あまりに摩擦が大きく、お互いに貼り付いたようになってしまいます。

無理やり大きな力で動かしては、シリンダ内面(あるいはピストン外面)を激しく摩耗させるだけです。

かといって、内外径の隙間を大きくしたのでは、先ほど触れたようにガスは漏れてしまい、正しい燃焼ができません。

そこで潤滑剤が必要になります。

潤滑剤はピストンとシリンダ内径の間で薄い油膜となり隙間を埋めます。

このことは摩擦を低減させ、部品同士の擦れや発生する熱からの摩耗を抑えると同時に、燃料や燃焼ガスの漏えいを防止しています。

ただし、潤滑剤が使われていても摩耗がゼロになるというわけではありません。

さらに、潤滑油には削られた金属粉が少しずつ加わっていき、それが一段と摩耗を進める事にもなります。

従って、潤滑剤は摩擦を軽減し機密性を高めつつ、同時に摩耗の発生もできるだけ抑制するような機能を持たせることが必要となります。

こうした潤滑剤の性能を支配する非常に重要な要素は、粘度なのです。

粘潤滑剤の性能を決める粘度

これまで何度も見てきたように、非線形の特質を持つ流体の粘度は温度によって大きく変化します。

一般に、液体の粘度は温度が上昇すると低下していきます。低速から高速まで幅広い速度で運動する部品ではそれだけ温度変化が著しく、通常の潤滑油では粘度もそれに応じた変化をします。

ただし、稼動状態によってオイルの状態があまりに異なるのは、駆動機械の構造にとって望ましいことではありません。

そこで、潤滑油ができるだけ安定した性質を発揮するように、その粘度変化の幅を調整する必要があります。

この時、潤滑油の粘度が温度によって変化する度合いを示す尺度として「粘度指数」が使われます。

温度が高くなっても粘度の低下が小さいことを粘度指数が高いと表現し、現在流通している多くの潤滑油では粘度指数は100を超えています。

レシプロエンジンで言えば、エンジン始動時のオイルの粘度は高く、いわゆる”暖まってくる”と粘度は下がります。

例えば寒冷な環境では潤滑油の粘度が増加して粘性抵抗が大きくなるため、始動時のクランキング(セルモーターでエンジンを回す)がし辛くなります。

また、暖まってきても粘度が高め傾向にあるオイルでは摩擦力は大きく、伝達効率が損失してしまいます。こうしたことから、エンジンオイルの低粘度化が開発の1つ流れになっています。

しかし、ただ粘度を下げれば良い、というほど話は単純ではありません。

低粘度に調整してあるエンジンオイルは、高温では油膜の形成力低下につながり、それは摩耗や焼き付きなどに結びついてしまいます。

また、低粘度オイルでは基油の蒸発性が高まり、結果、オイルの消費量が増大するという側面も考慮しなければなりません。

そこで、低粘度オイルの設計・開発では、より高い粘度指数を持ち、また性能低下を補うための耐摩耗剤の添加など、数々の工夫が求められています。

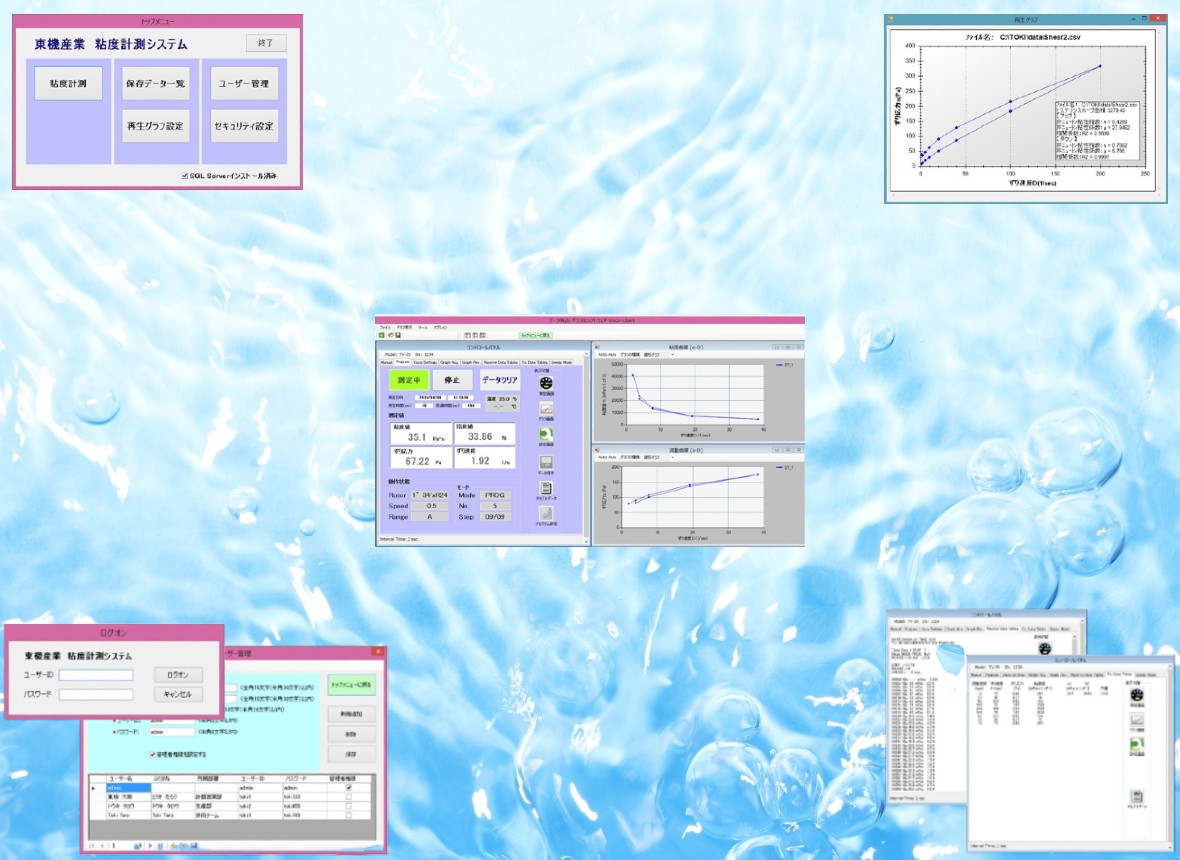

こうした開発において、より効率的かつ精度の高い粘度計測が不可欠となります。

潤滑油を含め、数々のレオロジー材料を手掛けてきた東機産業では、新しい流体製品の研究・開発のサポートを通して、社会生活・環境の向上に、これからも貢献して参ります。